Anfang - Zurück

30. Anacardien

Anacardien- oder Elephanten-Laus, im Lateinischen Anacardium

genannt, ist eine Frucht von einem ausländischen Baum, die der Farbe und Figur nach einem Hertzen gleichet,

besonders wenn sie trocken ist. Sie wächset in West-Indien, auch auf den Bergen Sicilien, und an andern in

Ost-Indien gelegenen Provintzen.

Diese Frucht findet man gar selten in den Apothecken, ist eines scharffen Geschmacks und einer flüchtigen

Aromatischen Natur, sie wärmet und trocknet, nicht zwar in 3. oder 4. Grad wie etliche wollen, sondern etwas

weniger, tauget dem Haupt, stärcket die Sinnen und Gedächtnüss, denn es haben diese Früchte

eine Krafft, die groben und zähen Feuchtigkeiten im Gehirn, Magen und Därmen zu verdäuen, zu vertheilen

und attenuiren, ihre fürnehmste Macht aber lieget in einem hartzigen Liquore, so zwischen beyden Rinden ist.

Es haben die Alten im Gebrauch gehabt, die Confection von Anacardien zu geben, die animalischen Geister zu stärcken

und flüchtig zu machen, auch das Gedächtnüss zu corroboriren, anjetzo aber wird solche selten geachtet,

weil befunden, dass dessen flüchtige Schärffe oft hitzige Fieber erreget, und die Patienten in eine Tummheit

und Gemüths-Schwachheit geführet, an dessen Selle man itzo Aquam Magnanimitatis gebrauchen kan, wer aber

solche beliebt, kan sie nach Zvvölfferi Breitung fertigen.

Confectio Anacardina Chephalica, Rec.:

- Majoran, Pomerantzen-Blüth, Garten-Nelken-Wasser, welche alle ohne Zuthun eines Wassers in B. V. müssen

destillirt sey,

- ana

vj giess es zusammen in einen

gläsern Kolben, weiche darin:

vj giess es zusammen in einen

gläsern Kolben, weiche darin:

- Anacardien, nach Zwölfferi Art bereitet,

iij ; wenn sie im vermachten Glass 24 Stunden geweichet, so colir es,

iij ; wenn sie im vermachten Glass 24 Stunden geweichet, so colir es,

- in der Colatur löse auf Canarien-Zucker

ij,

ij,

und bringe es alles durch die blosse Auflösung zur Consistentz eines Syrups, und weil der Syrup auch warm

ist, so füge darzu, dass es darein zergehen kann:

- Ambrae grysae

j, welcher mit

geschälten Citronen-Schalen wohl durchrieben seyn muss

j, welcher mit

geschälten Citronen-Schalen wohl durchrieben seyn muss  j

j

- Item Storax

ij, Ladani

ij, Ladani  j

j

und wenn alles zergangen, so thue mehr hinzu:

- Anacardien pulverisirt

j

j

- Gemsen-Wurtzel pulverisirt

iß

iß

- Aloes-Holtz

j

j

- Kleine Cardemomi, Cubeben, Coriander

ij

ij

- Muscaten Nuss

ß, Blumen

ß, Blumen

iij

iij

- Gewürtz-Nägeln

ij

ij

- Indianische Nuss condirt zu einem Brey gestossen

iij

iij

- Zimmet-Oel,

j so weiter mit

j so weiter mit

ß Rosen-Zucker nach Zwölfferi

Art bereitet, vermischet.

ß Rosen-Zucker nach Zwölfferi

Art bereitet, vermischet.

Mache alles wohl zu einem Electuario. Diese Latwerg stärcket das Haupt, machet gut Gedächtnuss,

daher sie auch Confectio Sapientium Salomonis heisset. Muss aber vorsichtig gebrauchet werden.

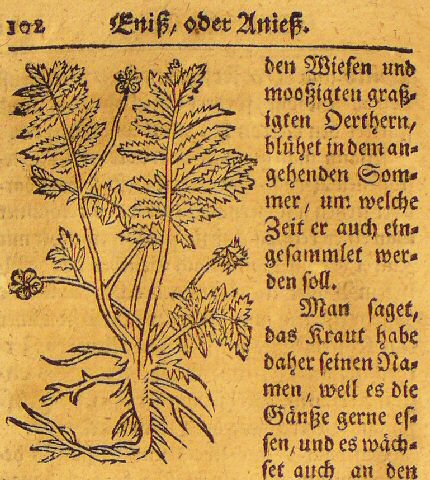

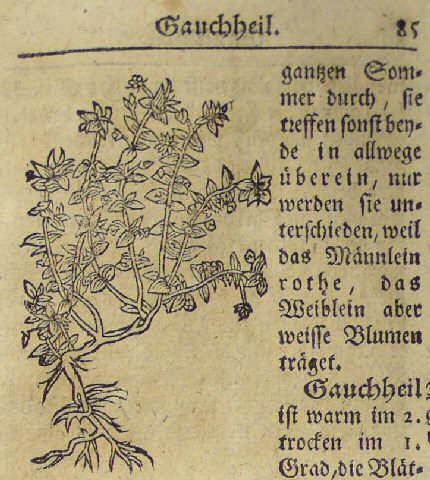

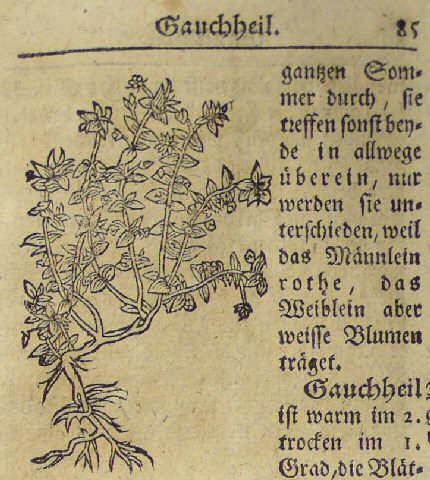

31. Gauchheil Männlein und Weiblein

|

Gauchheil beyderley Geschlechte, im Lateinischen Anagallis

genannt, dessen giebt es zweyerley Geschlecht, das Männlein und Weiblein, das letztere aber wird selten gebrauchet:

Sie wachsen in Weinbergen, Gärten und Aeckern, blühen im Meyen, und den gantzen Sommer durch, sie treffen

sonst beyde in allwege überein, nur werden sie unterschieden, weil das Männlein rothe, das Weiblein aber

weisse Blumen träget. |

Gauchheil ist warm im 2. und trocken im 1. Grad, die Blätter findet man in Apothecken, die Blumen aber gar

selten, beyde wärmen und trocknen, sind bitter, adstringiren etwas, deswegen werden selbe auch zu den

Wund-Kräutern gezehlet. Sie werden dafür gehalten, in Biss von wütenden Hunden, und wieder alle

gifftige Verwundungen, Schlangen- und Natter-Stich gut zu seyn, wenn man soclhe siedet und darvon trinckt, auch

die Wunden damit fleissig auswischet und überleget. Ziehen auch die Dornen und Splitter aus dem Fleisch, in

Wein gesotten und davon getruncken, eröffnen sie verstopffte Leber, vertreiben die Wassersucht, reinigen die

Nieren und treiben den Stein. Werden auch in Pest-Zeiten als nützlich und heilsam recommendirt; von einigen

ist der rothe Gauchheil auch in der fallenden Sucht bewährt gefunden worden, wenn man solchen in der Hand

hält, stillet es das Nassbluten, andere bereiten daraus mit Zuthuung rother Corallen eine Salbe wieder das

Zipperlein. In der Melancholie und Tob-Sucht wird das Decoct und Essentz davon sehr gerühmet. Herr D. Michaelis

hat es aus dem Safft besagten Krautes eine Essentz bereitet, welchen er dicke machet, und die Essentz von Johannis-Blumen

darüber giesset. Wenn man den Gauchheil mit Harn kochet, so mindert es die Podagraische-Schmertzen, wenn es

als ein Cataplasma übergeschlagen, oder als ein Fuss-Bad gebrauchet wird. Es wird vor Aufgang der Sonnen gesammlet,

im letzten Mond-Viertel, wenn die Sonne und Mond im Zwilling gehen.

Wenn man das Wasser brennen will, nimmet man das gantze Geächs, und kan das Wasser, die Conserva und Essentz

mit gutem succes in der Epilepsia, Phrenitide und Mania dienen, und hat Quercetanus mit diesem Decocto hierinne

wunderseltsame Dinge verrichtet. Der Safft in die Nase geschnupfft, ziehet die Feuchtigkeiten ab, und reiniget

das Gehirn. Wenn man solchen mit Honig vermenget, und die duncklen Augen damit bestreichet, machet er solche hell

und klar.

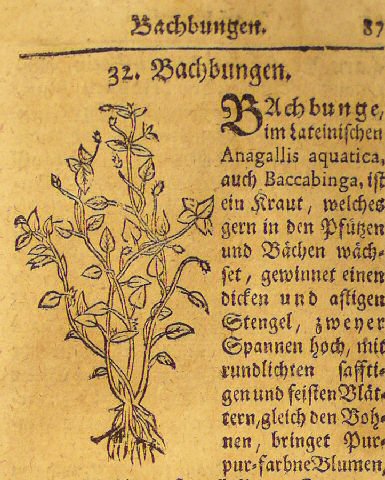

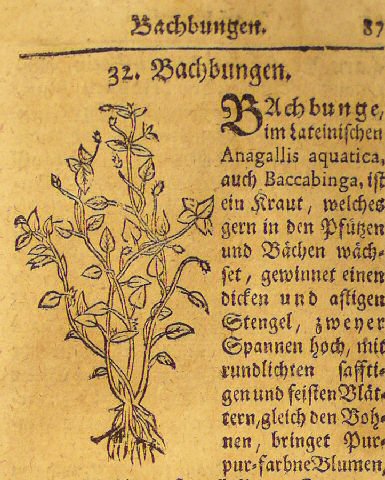

32. Bachbungen

|

Bachbungen, im Lateinischen Anagallis aquatica,

auch Baccabinga, ist ein Kraut, welche gern in den Pfützen und Bächen wächset, gewinnet einen dicken

und astigen Stengel, zweyer Spannen hoch, mit rundlichten saffftigen und feisten Blättern, gleich den Bohnen,

bringe Purput-farbne Blumen, daraus Rösslein, so voll kleines Saamens, werden, mit einer weissen und zaserichten

Wurtzel. Es blühet vom Majo bis in August-Monat, in solcher Zeit wird auch der Saame reiff, das Kraut wird

im Junio gesammlet, im neuen Licht, wenn die Sonne noch in Zwillingen gehet, frühe vor der Sonnen Aufgang. |

In Apothecken findet man die Blätter oder auch das ganzte Gewächs, sie ist mässig feucht, wärmet,

wird von vielen zu Frühlings-Zeit in Schaarbock unter den Salat gebrauchet, eröffnet die Verstopfung,

reiniget ds Geblüt, tödtet Bauch-Würme, treibt den Harn, Blasen- und Nieren-Stein, mächtig

aus; befördert den Monath-Fluss, treibt auch die todte Frucht. Aeusserlich dienet es wieder Geschwulst, lindert

die Schmertzen, hilfft wieder das Rothlauff und gülden Ader, vertreibt Flecken im Angesicht, mit Kleyen gebrauchet,

heilet die Wunden, wenn es mit gemeinem Saltz, Spinnweben überschlagen wird; auch in Scharbockischen Fussgeschwären,

und für Verrottung des Zahnfleisches, ist kein besser Mittel zu finden. Das Kraut wird auch mit Nutzen in

Bädern von denenjenigen gebrauchet, welche mit Scharbockischer-reissender Gicht behafftet, desgleichen welche

viel Scharbockische Flechten oder Flecken an den Händen und Füssen haben.

Es ist zwar das Kraut temperiert, und von schlechtem Geschmacke, dennoch hat es aber in Recessu ein lieblich

und gar subtiles Alkali, dienet wieder den Scharbock sehr wohl, wenn man es mit Löffelkraut oder Brunn-Kress

in Geiss-Milch-Schotten infundirt, heilet auch wie gedacht, die Scorbutische Fuss-Geschwär, wenn man es in

Bier kochet und überschläget; zertheilet und resolvirt gleichfalls die Geschwulst der Füsse mit

Salpeter oder Saltz in der Wasser-Sucht. Man kan es auch mit Camillen-Blumen allein, oder auch nur per se gekochet,

nach der Geburt auf die Geburts-Glieder gebrauchen, dienet sonderlich in hefftigem Bluten.

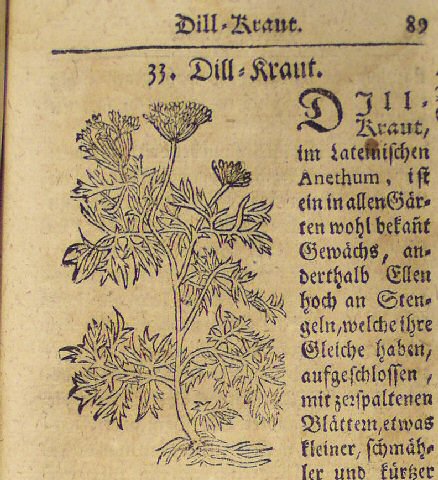

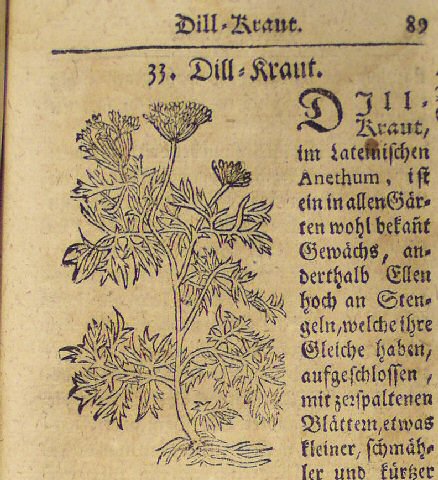

33. Dill-Kraut

|

Dill-Kraut, im Lateinischen Anethum, ist ein in allen

Gärten wohl bekannt Gewächs, anderthalb Ellen hoch an Stengeln, welche ihre Gleiche haben, aufgeschlossen,

mit zerspaltenen Blättern, etwas kleiner, schmähler und kürtzer als der Fenchel, haben auch keine

solchen Geruch, träget Dolden mit gelben Blumen, daran kommet ein platter Saame, wenn solcher abfället,

so verdorret das gantze Kraut mit Stängeln und Wurtzel, hernach erjungt es sich von dem ausgefallenen Saamen,

welcher wann man ihn in Frühling säet, am vierten Tag aufzugehen pfleget: Wächset gern an etwas

sandigten Boden, wo die Sonne wohl hinkommet. |

Von diesem Gewächs sammlet man in Apothecken die Blätter, Blumen und Saamen; und hat in Recessu ein Sal

volatile Oleosum Intestinorum flatulentis gebrauchet, das Acidum flatulentum destruiret, so wohl gegessen, als

in Clystiren zu applicieren, und treibt auch den Urin.

Dill wärmet im Anfang des dritten Grads, und trocknet im Anfang des andern Grads, die Wurtzel wärmet

im 3. Grad, und trocknet im 2. Grad, es erdünnet, zertheilet, teitiget die Geschwulst, vermehrt Säugerin

die Milch, vertreibt die Blähung, erwecket einen sanfften Schlaff, stärcket den Magen und die Mutter

und stillet Schmertzen, befördert den Harn, Stein und Monath-Reinigung, hält ab von Venerischen Begierden,

stillet Schlucken und Erbrechen, die Asche von verbrandter Dill ist gut zu den faulen Wunden, in Grimmen kan man

dessen destillirtes Oehl innerlich nach einem Clystir gebrauchen, in Clystiren treibet so wohl dessen Decoct, als

das gekochte Oehl die Winde. Das Decoct ist nur dem Geruch nach schlaffbringend; wieder den Schlucken nehme man

von folgender Mixtur, Rec.:

Dill-Wasser, Kümmel-Wasser, jedes  iij

iij

Oehl von Aniess, Dillen, Welschen und weissen Kümmel, jedes gut iij. M.

Dosis Morgens und Abends 1. bis 2. Löffel voll zu geben.

Bey blödem Gesicht, und entkräffteter Venus, kann man sich dessen Gebrauchs enthalten.

Das Dillkraut mit seinem Stengel zu Aschen gebrannt, ist eine heylsame Artzeney zu den Löchern und Geschwaren

des Männlichen Gliedts, das Pulver darein gestreuet, reiniget und heilet sie gewaltiglich.

Etliche machen auch aus dieser Asche mit Honig ein gelindes Sälblein, und streichen die Löcher und Gescwhär

offt mit an; aber nicht s bessers ist, denn Fäselein von leinen Tuch geschabet, und diese mit demselben in

die Löchlein geleget, solches soll man des Tages 2. mahl thun, und zwar den Schaden allweg mit Wein und Wasser

reinigen, darinnen Myrrhen-Blätter gesotten seyn, mit diesem Mittel saget Tabernaemontanus, habe er vielen

geholffen, die sich an ungesunden Weibs-Menschen verunreiniget, und solche um sich fressenden Löcher bekommen

haben, welchen man sonst ihr männlich Glied hätte wegschneiden müssen.

Diese gemeldte Asche von Dillkraut, in die faule Wunden und um sich fressende Geschwäre gestreuet, verzehret

das faule Fleisch darinnen, und fördert die Heilung, es nimmt auch hinweg das übrige wilde Fleisch in

den frischen Wunden und Schäden, welches verhindert, dass die Wunden nicht schliessen können.

Das destillirte Dillkraut-Wasser, Morgens und Abends  j getruncken, bringt säugenden Weibern viel Milch, zertheilet die Winde im untern Leibe, wehret

dem Kluxen und fördert den Harn; wenn man es in Mund wam hält, vertreibet es Zahn-Wehe, denn es ziehet

den bösen Fluss heraus.

j getruncken, bringt säugenden Weibern viel Milch, zertheilet die Winde im untern Leibe, wehret

dem Kluxen und fördert den Harn; wenn man es in Mund wam hält, vertreibet es Zahn-Wehe, denn es ziehet

den bösen Fluss heraus.

Das zubereitetet Dill-Oehl so gekocht, stillet Grimmen, Leibwehe, und alle innerliche und äusserliche Schmertzen.

Es zertheilet die Beulen, Geschwulst, und harte knollen, wärmlicht damit gesalbet. Den jungen Kindern so Leibweh

haben, soll man mit Dill-Oehl das Bäuchlein warm ansalben, auch das Mägelein, so vertreibt es ihnen das

Kluxen.

Die Wurtzel und das Schösselene dieses Krauts in Wasser gesotten, und davon offt ein Glässel voll getruncken,

reiniget die Nieren, treibt den Harn, Schleim und Sand aus. So auch vertreibt den Schlucken gantz gewiss, wenn

man von diesem Oehl 4. bis 6. Tropffen nimmet, und in einem Loth süss Mandel-Oehl giebet.

Das Kraut wird auch nützlich in Fuss-Wasser gekochet, und für Leute gebrauchet, welche nicht wohl schlaffen

können. Wenn man auch das Kraut so frisch ist, auf einer heissen Herd-Blatte dämpfet, und auf dem Scheitel

des Haupts leget, so vertreibet es die Kopff-Schmertzen.

Wenn man solch Kraut und Saamen unter die Schmerzstillenden Cataplasmata mischet, so verteilt es und stillet die

Schmertzen.

So man auch Dill- und Kümmel-Saamen, Agdstein, Mastix, Storax, und gedorret Nacht-Schatten-Kraut, unter einander

zu groben Pulver stösset, und den Rauch davon mit Tüchern überleget, so stillet ew alle von kalten

Flüssen herrührende Schmertzen.

34. Angelick

|

Angelick behält seinen Nahmen auch im Lateinischen und wird Angelica

genannt, wird auch sonst Heil. Geist Wurtzel genennet, derer giebt es unterschiedliche Gattungen, wir wollen aber

allhier nur diejenige betrachten, welche in unsern Apothecken eingesammlet wird, solche ist ein Gewächs, so

in unsern Teutschen Landen zu finden; sie wächset auf einem kknöpffigten hohlen und leeren Stengel, über

2. Ellen hoch, mit länglchete und am Rande gekärbten Safft-grünen Blättern. Nach den gelben

Blumen so Dolden-Weise zusammen sind, kommt ein kleiner Saame, gleich den Linsen. Die Wurtzel ist dicke, ästig,

voller Zasen, wohlrichend, und am Geschmacke scharff. Die Garten-Angelick wächset an gebaueten feuchten und

fetten Orten; die wilde aber liebet die feuchten Wiesen, die kleine hingegen die bergichte, dunckele waldichte

Oerter. Sie vermehret sich von ihrem eigenen Saamen, welcher im April in gute weiche Erde gesäet werden muss;

man sammlet die Wurtzel im Anfang des Frühlings, wenn die Sonne im Zwilling, und der Mond im Krebs gehet,

zu welcher Zeit sie am kräfftigsten ist. |

Die zahme Angelick ist warm im dritten, und trocken im zweiten Grad, führet aromatisch, flüchtiges, scharfflicht

mildes Saltz, dadurch sie die Kraft, allem Gifft zu widerstehen, das Hertz zu stärcken, Schweiss zu treiben,

die Monath-Reinigung der Weiber zu befördern, Würme zu tödten, Verstopfung zu eröffnen, auch

Wunden, Schäden, alte Schwär zu heilen. Sie ist ein gut Praeservativ wieder die Pest, verhütet die

Trunckenheit, zertheilet geronnen Blut, und alle innerliche Geschwulst, dämpfet die Blähungen des Leibes,

treibet die Geburth und Nachgeburth, benimmt Mutter-Aufsteigen, stillet Harn-Tröpfeln und Harn-Winde, räumet

die Brust und vertreibt den kalten und feuchten Husten und Engbrüstigkeit, wird auch von etlichen wieder den

Scharbock gebrauchet. Man bereitet aus der Angelick-Wurtzel eine fürtreffliche Essenz, in vielerley Zuständen

angerühmet, auf folgende Manier, Rec.:

- Angelick-Wurtzel, Benedict-Wurtzel, Pestilentz-Wurtzel, Cardbenedicten-Bethonien-Kraut, Wachholder Beer, jedes

ß

ß

- Wermuth

ij

ij

Zerschneide alles, mische es untereinander, thue es in ein weitbauchig Glass, schütte darüber guten

Rheinischen Brandtewein, dass es alles bedecke, und etwa eines Daumens breit drüber stehe, vermache das Glass

wohl, und lass es also 14. Tage stehen, darnach thue den Brandtewein davon, und verwahr ihn in einen wohl verstopften

Glass, man kan auch nach Belieben Zucker dabei mischen. Davon alle Morgen 15. Tropfen im weissen Wein, nüchtern

einzunehmen.

Er dienet für kalte Magen-Kranckheiten und Grimmen so von Kälte kommet, treibt die Würme, und bewahret

den Menschen für der Pest.

So ist auch Angelick-Wurtzel und Zittwer-Wurtzel, jedes  ß. und solches den Weibern auf 2. mahl gegeben, ein dienlich Mittel gegen die Mutter-Krankheiten.

ß. und solches den Weibern auf 2. mahl gegeben, ein dienlich Mittel gegen die Mutter-Krankheiten.

Durch den täglichen Gebrauch der Angelick, hat die Erfahrung bezeuget, dass solche in unnatürlichen Schäden

grosse Hilfe leistet, solche zu heilen, welche etwa durch schmertzhaffte Geschwulst ausbrechen, daraus denn bissweilen

abentheuerliche Dinge gehen: als Licht-Putzen, alte Lumpen, Werck, Garn, und ander dergleichen Dinge mehr, von

welchen man vermeynet, dass solche durch Zauberey herkommen, wie es denn dem bösen Feind ein geringes ist

( so ihm von Gott dem Herrn zugelassen wird ) durch seine Werckzeuge in ein Glied zu gauckeln, ob schon aber solche

Schaden scheinen unnatürlich zu sein, so können sie doch durch fleissiges Gebeth zu Gott mit natürlichen

Mitteln wiederum geheilet werden. Solche Schäden nun hat Theod. Tabernaemontanus sonderlich zu curiren pflegen

mit nachbeschriebenem Wund-Tranck; Rec.:

- Zahme und wilde Angelick-Blätter, Teuffels Abbiss-Kraut, oberste Gipffel von St. Johannes-Kraut, Ingrün,

Sanickel, Wiederthon, Beyfuss, jedes Mß

- Frisches Brunnen-Wasser i. M.

- Alten weissen Wein 1/2 Maass

Zerschneide die Kräuter, thue solche in eine grosse zinnerne Flasche, schütte das Wasser und den Wein

darüber, lass es in einem Kessel mit heissem Wasser sieden, wenn es kalt worden ist, so thue alsdann die Flasche

auf und nicht eher, damit die Spiritus nicht verriechen, seige es durch ein Tuch und gieb dem Patienten Morgens

und Abends warmlicht  iij:

iij:

Das destillierte Angelick-Wasser stillet das Grimmen im Leibe, so von der Kälte verursachet, vertreibt Mutter-Schmertzen,

und Nachwehe, befördert die Geburth, und Nachgeburth, wiederstehet allein Gifft und der Pest, so man davon

nach Belieben ein baar Löffel voll einnimmet.

Von der Wurtzel wie auch von dem Saamen der Angelick, läst sich ein Essenz, Extract und fürtreflich Oehl

ausdestilliren, welche in Pest und andern ansteckenden Kranckheiten sehr nützlich zu gebrauchen seyn; Solches

Oehl mit Muscat-Nuss-Mehl vermischet, und über den Nabel geleget und wacker angesalbet, vertreibet bey Kindern

und Erwachsenen das Grimmen, etliche Tropfen davon eingenommen, vertheilet Mutter- und auch Magen-Wehe.

Wer von Angelick nüchtern ein Stücklein isset, dem stärckt solche den Magen, Leber und Hertz, und

verzehret die bösen Unreinigkeiten und Feuchtigkeiten des Magens, ist auch gut wider den Soodt und Magenbrennen.

35. Eniss oder Aeniess

36.

37.

38.

39.

Weiter

![]()

![]() ß. und solches den Weibern auf 2. mahl gegeben, ein dienlich Mittel gegen die Mutter-Krankheiten.

ß. und solches den Weibern auf 2. mahl gegeben, ein dienlich Mittel gegen die Mutter-Krankheiten.![]() iij:

iij: